Téléphérique du phare de Nividic le premier téléphérique avec virage ?

#1

Posté 07 avril 2009 - 19:51

#2

Posté 08 avril 2009 - 20:30

#3

Posté 16 août 2009 - 22:39

Même étant sur les lieux, à part un espèce de trou dans le phare du Nividic qui pourrait laisser supposer à des gens comme nous qui s'intéresse aux RM's (

Eh bien je dirais que toute autre personne ne se dirait presque jamais que cela en fut un autrefois.

Comme le dit Robert Eh, ce n'est qu'en allant au musée que l'on a le renseignement de ce que sont ces étranges balises

#4

Posté 21 septembre 2012 - 11:15

#5

Posté 21 septembre 2012 - 19:09

#6

Posté 24 septembre 2012 - 08:29

POMAntoine, le 21 septembre 2012 - 19:09 , dit :

POMAntoine, le 21 septembre 2012 - 19:09 , dit :

La photo ne correspond pas du tout à mon avis au téléphérique d'accès au phare. D'après le titre, elle est tirée d'un magazine et il s'agit d'une autre photo de la page qu'on ne voit pas qui correspond au phare, alors selon l'article, son sujet et son organisation, il est possible qu'il parle d'un autre téléphérique d'accès marin.

#7

Posté 25 septembre 2012 - 15:05

Hans, le 24 septembre 2012 - 08:29 , dit :

Hans, le 24 septembre 2012 - 08:29 , dit :

La remarque de Hans me parait tout à fait fondée. Le schéma cité plus haut va dans son sens, selon lequel le cable tracteur est nettement plus bas que le cable porteur, ce qui semble nécessaire pour le passage du virage où une marge de hauteur est nécessaire entre le rail, qui prend plus de place que le cable porteur dans la direction verticale, et les poulies de déviation du cable tracteur.

#8

Posté 25 septembre 2012 - 20:14

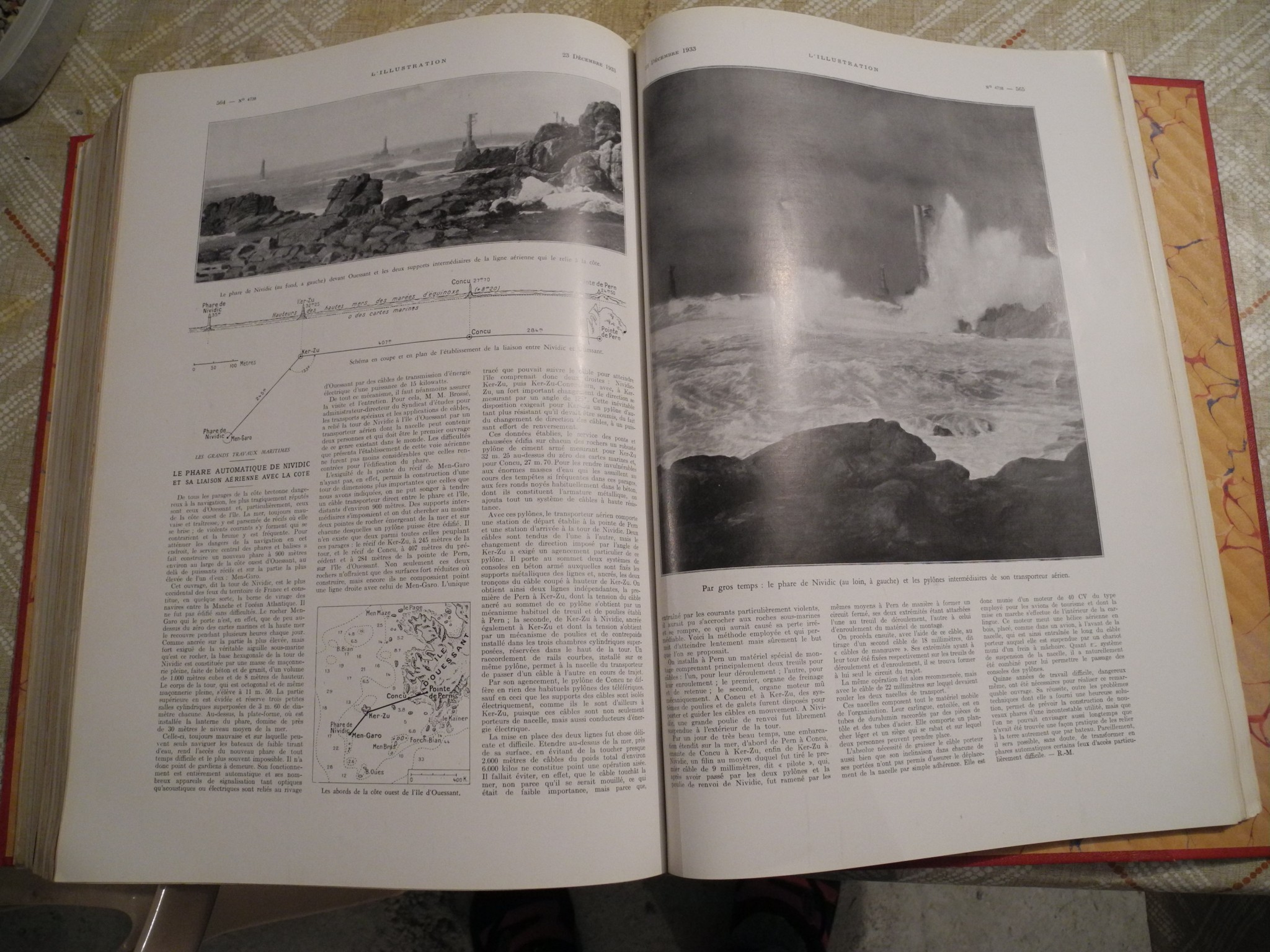

Parmi les photos que propose Delcampe, il y en a une qui a retenu mon attention : elle cite un article de l'Illustration dans son numéro du 23 décembre 1933.

Il se trouve que je possède ce numéro et que j'ai retrouvé cet article.

Il y est présenté cette réalisation qui a pris 15 ans pour être réalisée et on y trouve un plan et les détails du tirage du câble...

La photo postée ci-dessus ne provient pas du téléférique de Nividic. En lisant l'article et en voyant ses photos, c'est très clair !

Je vous propose ici une photo de cet article :

En le lisant, vous verrez tous les détails de ce téléférique hors norme !

JPJP, l'historien des remontées mécaniques ...

#9

Posté 07 octobre 2012 - 23:18

JPJP, le 25 septembre 2012 - 20:14 , dit :

JPJP, le 25 septembre 2012 - 20:14 , dit :

C'est malheureusement à peu près illisible. Ce serait bien de poster à l'endroit approprié de ce site un scan de cet article dans une résolution convenable.

Ce message a été modifié par Robert Ehrlich - 07 octobre 2012 - 23:18 .

#10

Posté 08 octobre 2012 - 11:37

Robert Ehrlich, le 07 octobre 2012 - 23:18 , dit :

Robert Ehrlich, le 07 octobre 2012 - 23:18 , dit :

Non, si tu poses l'image sur le bureau de ton ordinateur, tu peux ensuite l'ouvrir avec Aperçu (sur Mac) ou un visualiseur quelconque (sur PC) et tu peux alors l'agrandir...

Je viens de faire l'essai et c'est très lisible...

Maintenant si tu préfères, envoie moi par MP une adresse mail et je t'enverrai le fichier (1,2 Mo).

#11

Posté 08 octobre 2012 - 20:05

JPJP, le 08 octobre 2012 - 11:37 , dit :

JPJP, le 08 octobre 2012 - 11:37 , dit :

Robert Ehrlich, le 07 octobre 2012 - 23:18 , dit :

Robert Ehrlich, le 07 octobre 2012 - 23:18 , dit :

Non, si tu poses l'image sur le bureau de ton ordinateur, tu peux ensuite l'ouvrir avec Aperçu (sur Mac) ou un visualiseur quelconque (sur PC) et tu peux alors l'agrandir...

Je viens de faire l'essai et c'est très lisible...

Maintenant si tu préfères, envoie moi par MP une adresse mail et je t'enverrai le fichier (1,2 Mo).

Effectivement en allant chercher l'image en pleine résolution ça devient lisible, mais elle n'était pas évidente à trouver, celle qu'on voit sur le forum ne permet pas la lecture même aggrandie. Je ne suis ni sur Mac ni sous Windows mais ce n'est pas ce qui m'empeche d'aggrandir une image une fois que la résolution est la bonne, mais bien sûr la manip se fait différemment.

#12

Posté 08 octobre 2012 - 22:17

#13

Posté 08 octobre 2012 - 23:31

Robert Ehrlich, le 08 octobre 2012 - 22:17 , dit :

Robert Ehrlich, le 08 octobre 2012 - 22:17 , dit :

Meme si est possibile de avoir une helice tractant et poussant, avec change de pas ou de sens de rotation, je crois pas a' c'è solution "aeronautique" et pens que c'è reporte' sur wikipedia est la correcte. A' noter que jusqu' a' la fermeture par la guerre le systeme a cable functionnait tres bien et assurait le service, bien plus difficile et jamais continu apres la guerre et avant l'arrivee des panneaux photovoltaiques.

#14

Posté 09 octobre 2012 - 11:49

Robert Ehrlich, le 08 octobre 2012 - 22:17 , dit :

Robert Ehrlich, le 08 octobre 2012 - 22:17 , dit :

Il y a peut-être eu plusieurs versions... Au début, avec une solution du type hélice, comme indiqué dans l'Illustration de 1933, puis ensuite devant les problèmes de fonctionnement, une solution plus classique avec un câble tracteur comme présenté dans Wikipédia...

#15

Posté 09 octobre 2012 - 13:55

JPJP, le 09 octobre 2012 - 11:49 , dit :

JPJP, le 09 octobre 2012 - 11:49 , dit :

Robert Ehrlich, le 08 octobre 2012 - 22:17 , dit :

Robert Ehrlich, le 08 octobre 2012 - 22:17 , dit :

Il y a peut-être eu plusieurs versions... Au début, avec une solution du type hélice, comme indiqué dans l'Illustration de 1933, puis ensuite devant les problèmes de fonctionnement, une solution plus classique avec un câble tracteur comme présenté dans Wikipédia...

Citation

Comment les Services chargés de la Protection des Sites pouvaient proposer en 1934 d'enterrer le cable si les pylones étaient déjà construits en 1933 ?

La description des cables et de leur pose soulève encore des questions. La méthode décrite est plus ou moins classique, consistant à tirer des cables de diamètres croissant, chacun servant à tirer le suivant jusqu'à amener le cable définitif. Cependant il y est dit que le cable est tiré en double, revenant au départ à terre après avoir été renvoyé par une poulie au niveau du phare. Dans la mesure ou l'article dit que le même cable servait aussi au transport de l'électricité, il faut supposer qu'il a été ensuite coupé au niveau du phare, car pour l'électricité il faut 2 conducteurs, à moins d'envisager un retour par la terre, qui ici serait plutôt la mer. Le schéma de Wikipedia montre un cable tracteur en boucle sans fin, avec retour du brin libre sur poulie de l'autre coté du pylone du virage (Ker Zu), qu'il aurait donc fallu tirer ultérieurement.

Une phrase de l'article de l'Illustration fait penser que le système initial était à double cable porteur :

Citation

C'est le pluriel "rails courbes" qui me fait penser ça. La photo du musée montre par contre deux poulies en ligne sur un unique porteur.

Toujours est-il que rien ne prouve qu'en 1933, même si les pylônes étaient déjà là et un cable posé, une nacelle ait déjà été en service en mode automoteur.

Rajouté plus tard :

Retrouvé le schéma de Wikipédia sur le site de Pierre Montaz, extrait semble-til de son livre "l'aventure du transport par câble" : http://www.pierremon...pplications.htm, 4ème croquis à partir du haut. La légende indique qu'il s'agit d'un projet.

Encore plus tard :

Plein de détails intéressants trouvés ici, suite à une recherche google. Celle que j'avais lancée à l'origne du sujet et qui m'a fait découvrir ce forum n'avait pas donné tout ça sans doute parce ce que j'avais utilisé l'orthographe actuelle de "téléphérique", avec "ph", alors qu'à l'époque il semble que c'était plutôt avec un "f".

Ce message a été modifié par Robert Ehrlich - 10 octobre 2012 - 17:37 .

#16

Posté 09 octobre 2012 - 22:56

Robert Ehrlich, le 09 octobre 2012 - 13:55 , dit :

Robert Ehrlich, le 09 octobre 2012 - 13:55 , dit :

J'ai confiance en Pierre Montaz ...

Et pens que le croquis est le plus proche du réalité - en suivant le dessin, est evident qui le telepherique était bicable, comme la majorité des TPH a Materiaux du meme époque, et avec un cable porteur et une tractant est bien possible de porte l'électricité , il faut de avoir la "force" sur le porteur fixe, avec isolation à le tendeurs et sur les sabots, et le retour sur le tractant... mais est aussi vraie que peut être plus simple de utiliser les pylones pour deux fils aeriennes conducteurs "classiques"

L'article sur Wikipedia (avec le meme dessin de Montaz)

Citation

Le 9 mars 1912, un avant-projet est dévoilé. Celui-ci comprend une conception générale du bâtiment, incluant la forme, les matériaux et les techniques de construction. À l'époque, les équipements de signalisation ne sont pas encore définis, les travaux étant encore à l'étude. En effet, il s'agit pour la première fois d'établir un système d'éclairage et de sonorisation au sein d'un phare complètement automatisé, dont les commandes sont déportées sur l'île d'Ouessant, dans les installations du Créac'h.

Les premiers travaux de maçonnerie commencent lors de l'été 1912, un an après la mise en service du phare voisin de la Jument.

Le rocher sur lequel doit être construit le phare est situé dans une zone très peu accessible. Cette inaccessibilité du site, due à de violents courants et nombreux récifs en mer d'Iroise, rend la construction délicate, difficile et dangereuse. C'est pour cette raison que l'équipe de construction du phare de la Jument, disposant de l'expérience et d'un équipement moderne et adapté (le bateau de travaux Eugène Potron3), a été choisie pour cette mission.

Ces conditions difficiles ne permettent que de bâtir une cinquantaine de mètres cubes de maçonnerie par an entre 1913 et 1916. La Première Guerre mondiale n'a pas d'impact sur l'avancement des travaux. En revanche, un défaut de construction du phare de la Jument oblige l'équipe de construction à ralentir son travail pour entreprendre des travaux de consolidation sur le phare voisin. Néanmoins en 1926, la tour de Nividic s'élève à 26 mètres au-dessus du niveau de la roche.

La tour est terminée en 1929, à 33 mètres au-dessus du niveau de la roche. Une ceinture de béton renforçant la base du phare est tout de même construite suite aux craintes émises par l'ingénieur Cône. Le gros œuvre du phare est définitivement achevé en 1933.

En parallèle, les équipements finaux sont définis le 19 mars 1928 par le ministère de tutelle. Les études introduisent à cette époque la constructions de trois, puis finalement deux pylônes en béton, une ligne électrique aérienne ainsi qu'un petit téléphérique. Ces installations seront réalisées entre cette date et 1936 malgré une opposition locale et nationale concernant la protection du littoral. Une solution intermédiaire de faire passer un câble sous-marin se révèle à l'époque trop coûteuse et trop peu pérenne.

Les installations d'éclairage et de sonorisation sont installé entre 1929 et 1936. Le feu de secours à gaz est fonctionnel à partir d'octobre 1931, et la campagne de tests démarre au début de l'été 1933

Le feu électrique est finalement allumé en 1936.

Pour 4 ans de service

Le phare fut achevé en 1936 et le feu fut allumé la même année. Pendant 4 années, le phare fonctionna sans problème particulier. Le début de la Seconde Guerre mondiale marqua la fin de cette période sans histoire. Le feu dut s’éteindre suite à l’arrivée des troupes allemandes sur l’île d’Ouessant en 1940. En effet, pour des raisons stratégiques, le commandement allemand décida l’extinction de l’ensemble des phares de la côte, Nividic inclus.

En 1943, laissés à l’abandon depuis 3 ans, les câbles aériens sont rongés par la corrosion et se rompent. L’accès au phare est désormais impossible par la terre. Il faut attendre 1945 et la sortie de la guerre pour finalement prendre la décision d’abandonner complètement le téléphérique. Les visites du phare seront effectuées lorsque les conditions météorologiques le permettront, ce qui est toujours le cas aujourd’hui. Néanmoins, l’idée de l’alimentation électrique par câble aérien est toujours retenue, même si aucune nouvelle installation n’intervient avant 1953

Après la guerre

Entre 1945 et 1952, le phare est laissé à l’abandon, faute d’accès et d’alimentation. Des tentatives de remise en service ont lieu cette dernière année en utilisant le feu de secours, qui fonctionne au gaz. La difficulté d’accès au site empêche néanmoins le bon fonctionnement du feu, qui s’éteint régulièrement. Il est probable que son accès, toujours aussi difficile par la mer, empêche le bon entretien et le ravitaillement en gaz de l’installation.

En 1953, un nouveau câble électrique est remis en place. Mais le feu principal pose toujours problème par ses arrêts incessants. Le mauvais temps n’aidant pas, aucune visite ne peut avoir lieu entre l’allumage du feu électrique en février de cette année et août 1955. Cette dernière visite ne suffit malheureusement pas à régler les problèmes de fiabilité du phare. L’installation est trop fragile en l’état pour pouvoir assurer un service normal.

Progrès de la technique aidant, en 1958, le subdivisionnaire Quemeneur propose l’installation d’une petite piste d’atterrissage pour un hélicoptère. La piste serait installée directement au-dessus de la lanterne, augmentant donc la taille de l’édifice. Des travaux ont lieu afin de construire une plateforme en bois de 5 m par 5. Les essais du 26 septembre de cette année confirment la viabilité du concept. C’est une première en France, et également le début du renouveau du phare. Ce nouvel accès permet une rénovation beaucoup plus poussée de l’installation. La rénovation effective débute en mai 1959 et nécessite 206 va-et-vient de l’hélicoptère de la Protection civile.

Au cours de l’année 1971, la plateforme en bois, à priori temporaire, est remplacée par une plateforme en alliage, plus légère et plus résistante aux intempéries. C’est à cette époque que l’alimentation électrique par câble est définitivement abandonnée, remplacée par une alimentation au gaz. Cette nouvelle voie aérienne permet alors un ravitaillement régulier en bombonnes, fiabilisant enfin le fonctionnement du phare.

Enfin, depuis 1996, le phare fonctionne à nouveau à l’électricité, grâce à l’installation de 9 panneaux solaires et de batteries. Ce dispositif permet au phare de fonctionner de façon indépendante, sans câble aérien qui fut la source de nombreuses avaries.

Conception

L’histoire mouvementée du phare, ainsi que sa localisation, ont beaucoup influencé la conception de celui-ci. Celle-ci fut à plusieurs reprises revue afin de satisfaire aux contraintes géographiques et économiques, parfois sous-estimées. Le phare fut tout au long de sa vie théâtre d’innovation.

La principale contrainte guidant la conception fut que le phare ne serait pas habité, et donc automatisé, ou tout du moins contrôlé à distance. C’était une première à l’époque : sa construction a été saluée comme une prouesse de la technique française

4.

La tour

La tour du phare est construite en béton au-dessus du rocher du Leurvaz an Ividig. Elle présente une forme octogonale, initialement de la base au sommet. Les travaux de consolidation entrepris à la fin de la construction transforment la base de la tour en une forme plus circulaire. Mesurant 35,5 mètres de hauteur, elle est initialement entièrement pleine. À la fin des travaux, la partie supérieure est creusée pour y ménager trois locaux techniques et de stockage, superposés l’un sur l’autre. L’accès au bâtiment se fait, par la mer, via une échelle permanente scellée au mur extérieur. Cet accès, particulièrement dangereux, n’était prévu pour être emprunté qu’en complément avec l’accès par téléphérique, plus aisé.

Le téléphérique et la ligne aérienne

Téléphérique du phare de Nividic

La faible accessibilité du site pose, au début du xxe siècle, la question du fonctionnement du phare. Il semblait à l’époque impossible d’envisager une relève régulière du personnel au vu des conditions locales de navigation. À moins d’une mer complètement plate, les vagues ou la houle, amplifiées par les faibles fonds, interdisent une approche du site en toute sécurité. Décision est alors prise de bâtir un phare automatisé, ou commandé à distance. Nividic serait donc le premier phare non habité.

L’absence de personnel sur place entretenant quotidiennement le phare pose de nombreuses difficultés :

comment faire pour déclencher l’allumage et l’extinction du feu ?

quelle source d’énergie utiliser pour celui-ci ?

comment en assurer son entretien ?

La question de l’énergie est primordiale. Deux énergies sont alors envisagées : le gaz, utilisé par les phares en mer à cette époque, et l’électricité, source nouvelle pour l’époque mais aux contraintes assez spécifiques. Chacune de ces énergies a un défaut de taille.

Le gaz ne peut se transporter qu’en bombonnes et ne peut constituer une source fiable d’alimentation, notamment lorsque le phare est inaccessible pour une longue période. Cette solution n’est donc retenue que pour le feu de secours, qui ne devrait s’allumer qu’occasionnellement.

L’électricité, quant à elle, pose le problème de sa production et de sa distribution. Deux problèmes difficiles à résoudre. Il parait inenvisageable d’installer un générateur électrique assez puissant directement dans la tour, d’autant plus que les techniques d’éclairage électrique de l’époque sont très énergivores et qu’un générateur correspondant à cette puissance serait trop volumineux. De plus, la question de l’énergie source reste entière : comment alimenter le générateur ? La production devra donc se faire ailleurs, sur Ouessant. La station électrique du phare du Créac’h est alors retenue pour alimenter le phare, puisqu’elle dispose déjà de tous les équipements nécessaires5.

Reste le problème de la distribution. En effet, en 1912 (et jusqu’à la conception des batteries modernes), on ne sait absolument pas stocker l’électricité : elle doit être consommée immédiatement. L’idée de tirer un câble entre la station et le phare s’impose. Un câble sous-marin suffisamment solide pour résister aux courants n’est à l’époque pas envisageable : trop cher, trop difficile à entretenir6. Le câble devra donc être aérien, ce qui implique la construction de pylônes supplémentaires, pour partie en mer.

La question de l’entretien est également délicate : le phare n’étant pas habité, comment y accéder en cas de panne ? En 1923, décision est prise de construire un petit téléphérique, en parallèle de la ligne électrique. Ces équipements seront soutenus par deux pylônes cylindriques en béton armé vissés sur les roches de Concu et de Ker-Zu7.

Cet accès au phare par la voie des airs permet de s’affranchir des conditions de navigation. Des visites fréquentes sont rendues possibles. Le téléphérique permet également d’accéder au câble électrique sur toute sa longueur, permettant de le réparer avant qu’il ne se rompe.

Grace à la ligne électrique, le phare était contrôlable depuis la station du Créac’h.

L’abandon du phare pendant la Seconde Guerre mondiale entraîna, par manque d’entretien, la rupture de la ligne aérienne. Le téléphérique fut définitivement démantelé après la guerre, décision étant prise de n’y accéder que de façon « conventionnelle », c'est-à-dire par bateau, comme pour tous les autres phares de pleine mer.

La fiabilité du phare s’en fit ressentir, ses équipements n’étant pas conçu pour fonctionner sans visite régulière.

Les équipements anciens et actuels

Lors de la construction du phare, la liste des équipements n’est pas connues. En effet, tant que les problèmes d’alimentation et d’accès ne sont pas réglés, cette liste ne peut pas être précisément établie. En 1928, une fois acté la « voie aérienne », cette liste est établie :

un feu électrique contrôlé à distance ;

un feu de secours à gaz ;

une corne de brume, dont les appareils de compression pneumatique sont alimentés par la ligne électrique.

D’autres équipements sont nécessaires et placés dans les salles inférieures : groupes compresseurs, réservoirs à air et à gaz, locaux de stockage du matériel d’entretien.

La grande rénovation entreprise entre 1968 et 1971 apporte une petite piste d’atterrissage pour un hélicoptère et permet au phare de refonctionner correctement. La lanterne fonctionnant désormais au gaz, la ligne électrique aérienne devient obsolète et est retirée.

Le dernier équipement installé sur le phare en 1996 est un ensemble de 9 panneaux solaires, ainsi que des batteries, permettant à nouveau de faire fonctionner le feu électrique de façon complètement indépendante. L’hélicoptère n’est plus ainsi nécessaire qu’en cas de panne.

Le feu à gaz est actuellement abandonné, de même que l’ensemble des dispositifs sonores.

Et une photo très fascinant ...

Vraiment une histoire tres étrange !

Ce message a été modifié par GiorgioXT - 09 octobre 2012 - 22:58 .

#17

Posté 10 octobre 2012 - 17:56

#18

Posté 10 octobre 2012 - 23:10

Que peut-être testè le automoteur et apres sè passeè à un systeme plus traditionnelle que Montaz reporte?

Pas resolu le mystere...

#19

Posté 11 octobre 2012 - 09:20

GiorgioXT, le 10 octobre 2012 - 23:10 , dit :

GiorgioXT, le 10 octobre 2012 - 23:10 , dit :

Que peut-être testè le automoteur et apres sè passeè à un systeme plus traditionnelle que Montaz reporte?

Pas resolu le mystere...

Il se peut fort bien que le téléphérique ait déjà été en service en 1934, les pylônes étaient déjà là en 1933 d'après l'article et la photo de l'Illustration, il a dû être utilisé pour terminer l'installation sur le phare, c'était un de ses buts. La photo du pylône me semble quant à moi tout à fait correcte et non renversée, venant de la terre, la ligne fait un virage vers la gauche et c'est bien ce qu'on voit, la photo a forcément été prise d'un bateau positionné au nord-ouest du pylône, ce qui explique que le rocher qu'on voit à gauche du pylône sur la vue de terre se profile presque derrière le pylône. La mauvaise qualité des photos n'est peut-être pas d'origine, l'article de Science et Vie a été re-saisi et les photos numérisées en perdant peut-être en qualité, il faudrait retrouver l'article d'origine.

La succession des deux systèmes (automoteur puis tracté) me semble effectivement la plus vraisemblable, surtout si la photo du musée le confirme, mais il y a toujours en sa défaveur les arguments de nécessité de nouveau tirage de câble et de problèmes de corrosion. Cette dernière est si importante que c'est elle qui a fait abandonner ce système suite à la rupture du (quel ?) câble bien que l'article de Science et Vie précise qu'il était en acier inoxydable. On se demande d'ailleurs d'où pouvait provenir un tel câble, la fabrication de câble en inox n'était surement pas chose courante surtout dans cette longueur et ce diamètre.

Ce message a été modifié par Robert Ehrlich - 17 octobre 2012 - 18:10 .

#20

Posté 23 mars 2013 - 17:42

Aide

Aide