Ma refonte de ce reportage ayant été refusée pour mauvaise qualité des photos de ligne, la voici malgré tout en partie

. Toutes les photos de la ligne ont été supprimées à cause de la mauvaise qualité des vitres empêchant toute prise de vue le jour de ma visite. Si j'ai l'occasion d'aller skier cet hiver, il est possible (ou pas) que je reprenne des photos de cette TC (peut être des gares par la même occasion, certaines vues manquent).

Bonne lecture

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonjour, je vous présente un reportage sur la…

Au sommaire :

Au sommaire :

- Serre Chevalier Vallée

- La télécabine de Fréjus

L’évolution du vaste secteur de Fréjus

Un ascenseur direct et pratique

Caractéristiques

- Ligne et infrastructures

La gare aval

La ligne

La gare amont

Véhicules et pinces

- Conclusion

Serre Chevalier Vallée

La station de Serre Chevalier Vallée est située dans les Hautes-Alpes, à environ 3h30 de route de Marseille et de Lyon.

Implantée dans la vallée de la Guisane, affluent de la Durance prenant sa source au Col du Lautaret, Serre Chevalier Vallée se compose de 3 ensembles de villages, Chantemerle, Villeneuve et Le Monêtier-les-Bains, et d’une ville, Briançon. Le domaine s’étend sur 250 kilomètres de pistes tous niveaux. Celles-ci alternent murs en forêt, chemins avec vue imprenable sur la vallée de la Guisane et de la Durance et champs de bosses pour les skieurs les plus expérimentés.

Ces pistes sont desservies par 61 remontées mécaniques allant du tapis roulant à la nouvelle télécabine de Ratier. Le domaine compte d’ailleurs le premier DMC au monde, celui du Pontillas. Les remontées mécaniques de Serre Chevalier Vallée sont composées de 7 tapis et télécordes, de 26 téléskis, de 11 télésièges à pinces fixes, de 10 télésièges à pinces débrayables, de 5 télécabines, d’un DMC et un téléphérique exploité uniquement en été.

L’histoire de Serre Chevalier Vallée a commencé en 1941 avec l’inauguration du premier téléphérique, reprenant le nom du sommet qu’il atteint : le Serre Chevalier. Ensuite, le développement de la liaison avec Villeneuve et des secteurs de l’Aravet, du Prorel et des combes au-dessus de Serre Ratier s’est accéléré jusqu’à l’incendie du téléphérique en 1983. En cette année, la décision est prise d’ouvrir la liaison avec Le Monêtier-les-Bains avec l’installation de plus de 12 remontées mécaniques ! De plus, un nouveau téléphérique est construit sur le tracé de l’ancien. Celui-ci réutilise beaucoup d’éléments du premier appareil. 1983 restera l’une des dates importantes dans la création de Serre Chevalier.

En 1989, le domaine de Briançon est créé avec l’installation de 9 remontées mécaniques dont le fameux télésiège de Puy Chalvin (qui n’a pas fait une saison et qui a été revendu par la suite). Depuis 2004, la station est gérée par la Compagnie Des Alpes (CDA) qui renouvelle progressivement le parc de remontées mécaniques de Serre Chevalier, la plupart des appareils datant des années 80. Les investissements se poursuivent et la station réaménage tous les secteurs du domaine afin d’optimiser encore les liaisons.

Villeneuve depuis le télésiège de la Casse du Boeuf.

La télécabine de Fréjus

L’évolution du vaste secteur de Fréjus

Villeneuve depuis le télésiège de la Casse du Boeuf.

La télécabine de Fréjus

L’évolution du vaste secteur de Fréjus

L’aménagement de ce vaste secteur débute dès 1968 avec l’ouverture pour Noël de la télécabine quadriplaces de Fréjus et de 5 téléskis : Ecole Fréjus, Barres et Méa qui permettent de se diriger vers le téléski de l’Echaillon, mis en service la même année que les autres. Le dernier téléski mis en service est le téléski de Fréjus, qui dessert des pistes dans les mélèzes, à l’abri des intempéries. Un restaurant est ouvert par la même occasion à l’arrivée de la télécabine. Il faut noter que le téléski Ecole Fréjus était à ce moment-là situé sur le début du tracé de l’actuel téléski des Crêtes. A cette époque, le plateau était un endroit paisible où se croisaient toutes les catégories de skieurs. La télécabine de Fréjus, avec ses œufs bleus, montait et descendait les skieurs en cas de manque de neige. Différentes pistes sont tracées, entre la crête de Malparti, la combe de l’Echaillon et les Barres. Le secteur est très vite prisé des skieurs pour la diversité de pentes qu’il dessert, des pistes très faciles de Méa aux itinéraires plus techniques desservis par les téléskis de Fréjus et de l’Echaillon. Ce dernier permet, par la même occasion de relier l’Aravet et Fréjus sans repasser par le front de neige. Devant l’afflux massif de skieurs, deux téléskis sont construits en 1969 : ceux de la Bergerie (permettre d’accéder à Fréjus depuis l’Aravet) et du Malparti (desserte de deux pistes supplémentaires en forêt dont un stade de slalom). Le téléski de l’Echaillon est renforcé dans son rôle de liaison en 1971 par le téléski du Pré du Bois, ouvrant une piste rouge intéressante par la même occasion. Le téléski de Clot Gauthier vient compléter l’offre pour les bons skieurs avec la desserte de trois pistes rouges et noires. L’accès au secteur de Fréjus est amélioré avec l’ouverture du télésiège de Clot Gauthier en 1980. Deux ans auparavant, le téléski des Crêtes est construit pour soulager les téléskis des Barres et de Méa, imposant un déplacement du téléski Ecole Fréjus : celui-ci se retrouve près du téléski des Barres, de l’autre côté de la piste.

Dans l’optique de la liaison avec Monêtier-les-Bains, le plateau de Fréjus est devenu le point sensible du domaine, car équipé d’un seul télésiège et de neuf téléskis ! De 1983 à 1984, de nombreuses remontées apparaissent sur le plateau notamment les télésièges triplaces de Fréjus et de Balme, permettant de revenir ou de se diriger vers le secteur du Monêtier. A partir de la mise en service de cette liaison, le plateau est devenu un lieu sujet à de nombreuses files d’attente, car depuis l’année 1985, le plateau… n’a tout simplement peu ou pas bougé ! Seul le téléski du Clot a été construit en 1992 et le télésiège de Balme a rendu les armes en 2010 lors de la construction du télésiège des Vallons. Le télésiège de Clot Gauthier et le téléski de la Bergerie ont été remplacés par un télésiège six places tandis que les téléskis de Clot Gauthier et de Malparti ont fermé, ternissant l’image du secteur car de nombreuses pistes techniques ont été supprimées (Blocs, Choucas, Girarde, Slalom, Crête de Méa, Glaise, le haut de la Clot Gauthier pour les pistes rouges et noires et Perdrix et Flèche côté bleues). Les accès sont restés tels quels : soit la télécabine de Fréjus, l’enchaînement DMC du Pontillas et télésiège de Fréjus ou encore la piste bleue Traverse depuis l’Echaillon.

Voici deux photos de la télécabine de Fréjus prises dans les années 1970 :

Vue large sur la gare aval, le bâtiment des caisses n’est pas encore construit. On repère le centre commercial de Pré Long derrière ainsi que la gare aval du téléski des Touches. DR.

Vue large sur la gare aval, le bâtiment des caisses n’est pas encore construit. On repère le centre commercial de Pré Long derrière ainsi que la gare aval du téléski des Touches. DR.

Les œufs lorsqu’ils étaient peints en bleu. DR.

Un ascenseur direct et pratique

Les œufs lorsqu’ils étaient peints en bleu. DR.

Un ascenseur direct et pratique

La télécabine de Fréjus est un long appareil permettant un accès direct au plateau de Fréjus depuis les parkings de Villeneuve.

Construite par Poma en 1969, cet appareil joue un rôle clé dans le domaine : elle est en effet l’un des ascenseurs principaux vers le domaine skiable (avec la télécabine de l’Aravet et le télésiège de la Casse du Bœuf). Depuis la gare amont, sont accessibles un certain nombre de remontées mécaniques avec notamment le télésiège des Vallons (liaison avec le Monêtier-les-Bains) ainsi que les téléskis des Barres et des Crêtes (qui permettent un accès à l’Echaillon d’où l’on peut basculer sur l’Aravet ou sur Chantemerle). L’arrivée positionnée au cœur du secteur de Fréjus permet donc d’optimiser les liaisons malgré un certain engorgement des appareils du plateau du à leur manque de débit.

Le fonctionnement de cette télécabine est typique des appareils de la décennie 60 : la tension s’effectue par contrepoids installé à l’intérieur du dernier pylône. La ligne se compose de pylônes treillis de couleur bleue. Certains ont quelques particularités, notamment sur la crête (P14 à P17) avec un système de sauvetage et des embases spéciales pour s’adapter au terrain. Le pylône 20 est assez hors du commun aussi avec trois têtes de pylônes et 32 galets de compression reposant sur un pylône en trapèze. La mise en mouvement du câble se fait par la classique chaîne cinématique mais elle est située à même le sol et sous la poulie motrice contrairement aux appareils actuels. Le lancement et le ralentissement des cabines s’effectue grâce à la gravité, nous y reviendrons dans le descriptif des gares. Il faut noter que le cadencement s’effectue dans les deux gares par le biais d’un pneu dans la moitié du contour.

La télécabine de Fréjus dessert une piste ainsi que les téléskis des Crêtes, des Barres et de l’Ecole Fréjus :

-

Goulet : En réalité, la piste du Goulet prend son départ en aval de l’arrivée du télésiège de Clot Gauthier mais la télécabine de Fréjus donne accès à sa partie basse : composée d’un chemin donnant accès au télésiège des Vallons ainsi qu’aux pistes Bez, Lacets et Route de Fréjus.

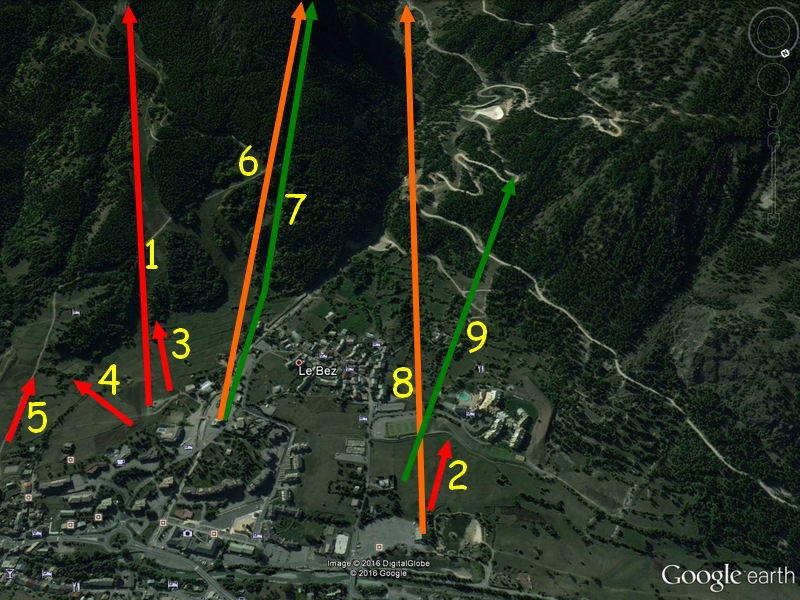

Situation sur le plan des pistes :

Vue générale.

Vue générale.

Zoom sur le secteur de Fréjus.

Caractéristiques

Zoom sur le secteur de Fréjus.

Caractéristiques

Voici les caractéristiques de l’appareil :

- Caractéristiques Administratives

TCD – Télécabine à pinces débrayables : FREJUS

Exploitant : SCV Domaine Skiable

Constructeur : Pomagalski

Année de construction : 1968

- Caractéristiques d’Exploitation

Saison d'exploitation : Hiver

Capacité : 4 personnes

Débit à la montée : 850 personnes/heure (900 personnes/heure*)

Débit à la descente : 850 personnes/heure (900 personnes/heure*)

Vitesse d'exploitation : 3,5 m/s

- Caractéristiques Géométriques

Altitude aval : 1395 m

Altitude amont : 2057 m

Dénivelée : 662 m

Longueur développée : 2500 m

Pente maximale : 69 %

Pente moyenne : 28,56 %

Temps de trajet : 12 min 30 s

- Caractéristiques Techniques

Emplacement tension : Amont

Type de tension : Contrepoids

Emplacement motrice : Aval

Type de motorisation : Asynchrone

Puissance développée : 199 kW

Sens de montée : Gauche

Nombre de pylônes : 25

Largeur de la voie : m

Dispositif d’accouplement : Doubles pinces S

Nombre de véhicules/suspentes : 80 + 2 plateaux de service et 1 véhicule ambulance

Espacement : 16 s

* : valeurs en débit théorique.

Ligne et infrastructures

La gare aval

La gare aval est la station motrice de la télécabine. La chaîne cinématique, classique, se compose d’un moteur relié à un réducteur pouvant être accouplé si besoin à un moteur thermique en cas de défaillance du moteur principal. Cet ensemble est apparent et est situé entre les zones d’embarquement et de débarquement. Les cabines circulent en gare grâce à un convoyage par chaîne ou par gravité. Les véhicules sont débrayés par des cames et accélérés ou ralentis grâce à l’effet de gravité. En gare aval se trouve par ailleurs une large partie du garage des cabines. L’ensemble habillé en tôle s’intègre parfaitement dans son environnement car les façades de la gare, en plus d’être vitrées, sont peintes aux couleurs de SCV Domaine Skiable en mettant en valeur le travail des employés du domaine. La station de départ est accolée à un bâtiment comportant notamment les caisses, des espaces de stockage ainsi que la file d’attente de la télécabine.

La gare aval depuis la piste noire de la Casse du Bœuf.

La gare aval depuis la piste noire de la Casse du Bœuf.

Zoom depuis le télésiège du même nom. On repère aisément la séparation entre la gare de la télécabine et le bâtiment des caisses à l’arrière.

Zoom depuis le télésiège du même nom. On repère aisément la séparation entre la gare de la télécabine et le bâtiment des caisses à l’arrière.

La gare aval de côté depuis le front de neige.

La gare aval de côté depuis le front de neige.

La gare de la télécabine et les premiers pylônes.

La gare de la télécabine et les premiers pylônes.

L’entrée du bâtiment des caisses.

L’entrée du bâtiment des caisses.

Après le passage des bornes à forfaits, on découvre les entrailles de la télécabine : ici les rails du garage.

Après le passage des bornes à forfaits, on découvre les entrailles de la télécabine : ici les rails du garage.

Le contour gravitaire avec le pneu cadenceur fléché en rouge.

Le contour gravitaire avec le pneu cadenceur fléché en rouge.

Vue sur la poulie motrice et son réducteur en dessous avec à droite la cabane de commandes.

Vue sur la poulie motrice et son réducteur en dessous avec à droite la cabane de commandes.

Le lanceur : on repère la rampe d’accélération inclinée, la came d’accouplement en fin de lanceur et le câble à l’horizontale qui provient de la poulie motrice.

Le lanceur : on repère la rampe d’accélération inclinée, la came d’accouplement en fin de lanceur et le câble à l’horizontale qui provient de la poulie motrice.

Depuis une cabine avec les P0a et P0b.

La ligne

Depuis une cabine avec les P0a et P0b.

La ligne

La ligne est longue de 2500 m de long et franchit de 662 m de dénivelé. Elle se compose de 25 pylônes treillis dont certains ont quelques particularités. La ligne se décompose en 4 parties : une section plate puis une montée franche suivie d’une descente et de l’ultime ascension vers l’arrivée.

Le début est donc assez plat. La ligne franchit le bout des parkings de Fréjus et ensuite passe au-dessus du torrent du même nom et de la piste verte Route de Fréjus. Les pylônes 4 et 5 donne le ton pour la seconde partie : forte montée autour de 60 % de pente. Les pylônes 8 et 9 permettent d’attaquer la partie la plus pentue de la ligne. le pylône 13 permet d’attaquer la troisième partie : d’abord moins pentue, la ligne passe sur une crête avec un fort dévers. Un système de sauvetage est intégré pour cette section de la ligne. L’ouvrage 17 est situé au début de la descente. La ligne remonte au niveau du massif pylône 20 et passe aussi de la piste rouge Lacets. La ligne franchit sur les derniers mètres la piste bleue du Goulet.

Caractéristiques de la ligne :

P0a : 12C/12C

P0b : 12C/12C

P1 : 12S/12S

P2 : 6S/6S

P3 : 8S/8S

P4 : 16C/16C

P5 : 16C/16C

P6 : 6S/6S

P7 : 8S/8S

P8 : 12C/12C

P9 : 12C/12C

P10 : 4S/4S

P11 : 4S/4S

P12 : 4S/4S

P13 : 4S/4S

P14 : 8S/8S

P15 : 8S/8S

P16 : 8S/8S

P17 : 16S/16S

P18 : 12S/12S

P19 : 4S/4S

P20 : 32C/32C

P21 : 6S/6S

P22 : 8S/8S

P23 : 8S/8S

P24 : 12S/12S

P26 : 12S/12S

S : balancier support

C : balancier compression

Vue sur la ligne depuis la gare aval.

Vue sur la ligne depuis la gare aval.

Mauvaise qualité des photos.

La gare amont

La gare amont est la station tension de la télécabine. Plus compacte que la gare aval, elle est aussi beaucoup plus silencieuse. La tension s’effectue grâce à un système de poussard et de lorry reliés par de solides câbles au contrepoids situé dans le dernier pylône. La station amont comporte un peu de place pour ranger quelques cabines même si la majorité sont rangées en aval. Vue de l’extérieur, la gare adopte un bardage en tôle gris.

Le ralentisseur avec la chaîne de non-retour en cas d’arrêt brusque.

Le ralentisseur avec la chaîne de non-retour en cas d’arrêt brusque.

La poulie tension montée sur son lorry. Les flèches rouges permettent de situer la chaîne de traînage.

La poulie tension montée sur son lorry. Les flèches rouges permettent de situer la chaîne de traînage.

Le poussard.

Le poussard.

Vue rapprochée extérieure de la gare avec la sortie à droite.

Vue rapprochée extérieure de la gare avec la sortie à droite.

En allant vers le plateau de Fréjus.

En allant vers le plateau de Fréjus.

Zoom sur la gare depuis le haut de la ligne du télésiège de la Casse du Boeuf.

Zoom sur la gare depuis le haut de la ligne du télésiège de la Casse du Boeuf.

Véhicules et pinces

Véhicules et pinces

Les cabines sont des oeufs quadriplaces orange avec un logo de Serre Chevalier vintage. Le mariage d’orange, de bleu et de rouge (logo de Serre Chevalier) donne une fière allure aux cabines tout en formant une petite guirlande orange tout au long de la ligne. Les cabines sont reliées au câble par deux pinces S. Les cabines et suspentes ont été remplacées en 1998 par un modèle MERIT.

Une cabine en ligne.

Une cabine en ligne.

En gare aval.

En gare aval.

La double pince S d’un côté…

La double pince S d’un côté…

… comme de l’autre.

Conclusion

… comme de l’autre.

Conclusion

La télécabine de Fréjus est un appareil central sur le domaine de Villeneuve : donnant accès au secteur du même nom, elle permet aussi de se diriger vers le télésiège des Vallons et le Monêtier. Très prisée le matin car atterrissant au coeur du domaine skiable, elle donne accès à trois téléskis importants (Pré du Bois, Barres et Crêtes) permettant de faire la liaison avec l’Aravet et plus loin vers Chantemerle. Cependant, l’ancienneté de l’appareil, sa grande longueur et son faible débit en font une proie facile des files d’attente le matin. Le plateau où arrive cet appareil est aussi constamment saturé notamment en fin de journée pour les retours vers Chantemerle. Un remplacement global avec le DMC du Pontillas est prévu, l’échéance n’est cependant pas connue aujourd’hui. Le tracé n’est pas fixé aussi même si la gare amont resterait globalement au même endroit.

Une télécabine qui a permis l’essor de Villeneuve mais qui laisse voir ses limites au jour des places en cuir, de la vitesse à 6 m/s et des haut-débits…

Texte & bannière : Clément05

Photos : Clément05 (10 février 2016)

A bientôt.

Ce message a été modifié par Clément05 - 26 octobre 2016 - 09:32 .

Reprise de mes photos et contenus interdite sans autorisation au préalable.

Raoul, le 16 juillet 2014 - 11:04 , dit :

Raoul, le 16 juillet 2014 - 11:04 , dit :

Raoul, le 31 octobre 2016 - 07:04 , dit :

Raoul, le 31 octobre 2016 - 07:04 , dit :