Le tourisme à Lognan a commencé dès 1890 avec la construction d'un pavillon, transformé en chalet hôtel en 1905. L'endroit prisé pour ses champs de ski, jusque tard dans la saison, était le rendez-vous de nombreux clubs, notamment le ski-club de Paris. Après l'ouverture du téléphérique des Glaciers en 1924, plusieurs projets de remontées ont germé dans la vallée. La mairie de Chamonix reçut officiellement une demande pour la construction d'un téléphérique entre Argentière et Lognan, élaboré par deux entrepreneurs de travaux publics chamoniards, Catella et Taberlet. Le projet officialisé en 1938 ne fut pas réalisé avant-guerre. Cependant, le Syndicat d’initiative aménagea en 1939 une piste de descente entre l’hôtel de Lognan et le tremplin d’Argentière.

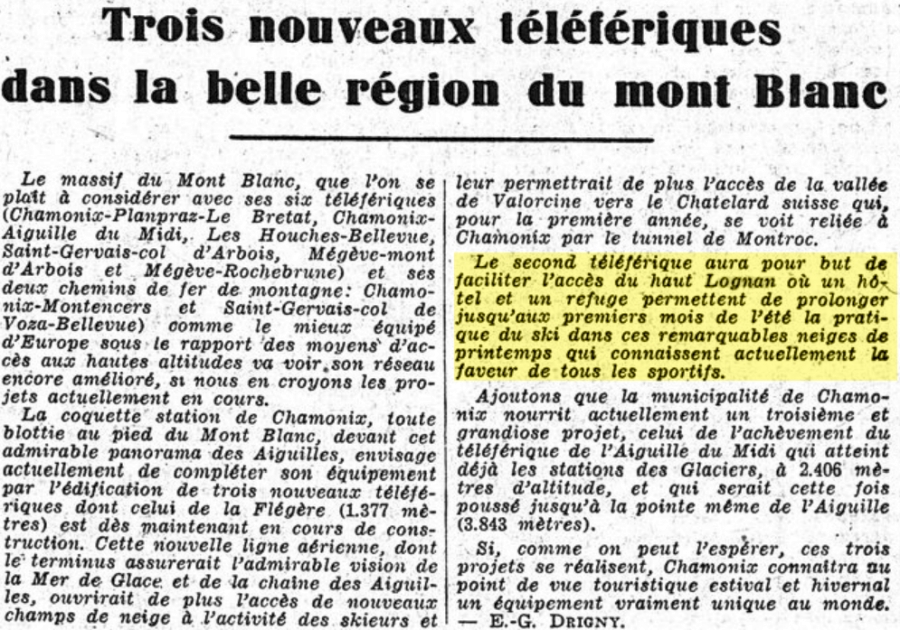

Le projet annoncé en 1938 dans la presse :

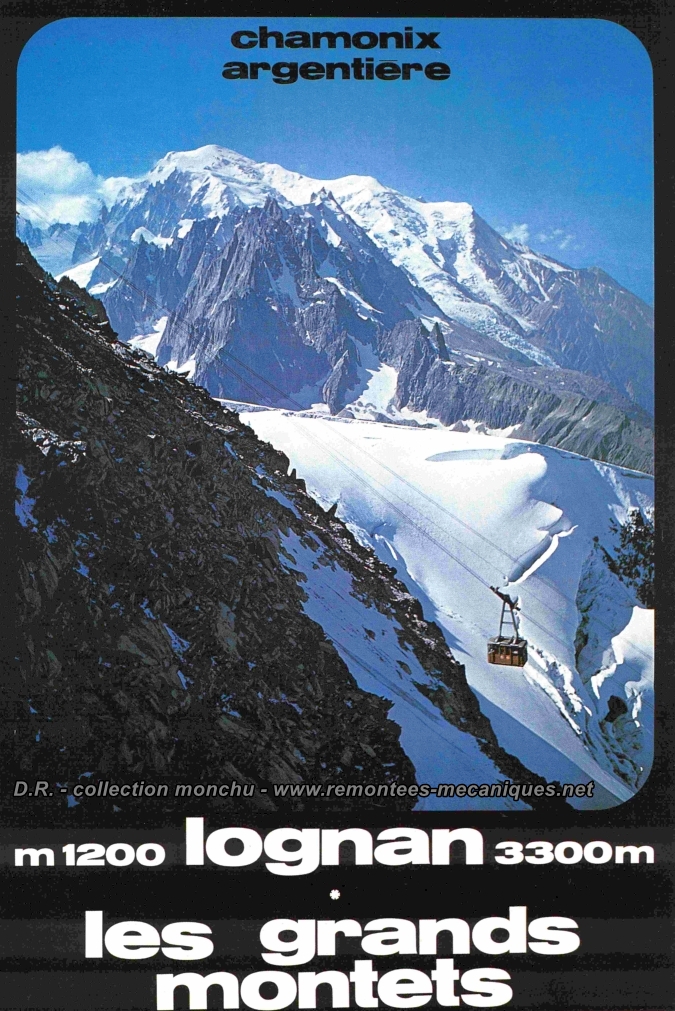

Après la décision de percer le tunnel sous le Mont Blanc en 1953, le tourisme décolla à nouveau dans la vallée. Après la construction des téléphériques de l'aiguille du Midi en 1954 et de la Flégère en 1956, un nouveau projet d'équipement des Grands Montets fut élaboré en 1959. Comme pour le téléphérique de la Flégère, l’initiative venait d’investisseurs marseillais, parmi lesquels le comte de Bretteville qui avait déjà des parts à la Flégère, et Max Michel, un ingénieur qui s’était lancé dans les travaux publics et le commerce maritime avec l’Ouest africain. Il prit la tête de la Société pour l’Aménagement Touristique Argentière Lognan (SATAL), fondée en 1960, conjointement avec Jean-Pierre Payot, un hôtelier chamoniard.

Construit dans l'optique des championnats du monde de ski de 1962, le projet prévoyait initialement la mise en service pour fin 1961 des 2 tronçons de téléphériques entre Argentière, Lognan et les Grands Montets, ainsi que du téléski déplaçable de la Croix de Lognan, qui devait mener jusqu’à un point situé légèrement en dessous de l'arrivée de l'actuel télésiège de la Herse, d'où les skieuses auraient gagné par gravité le départ de la descente dames.

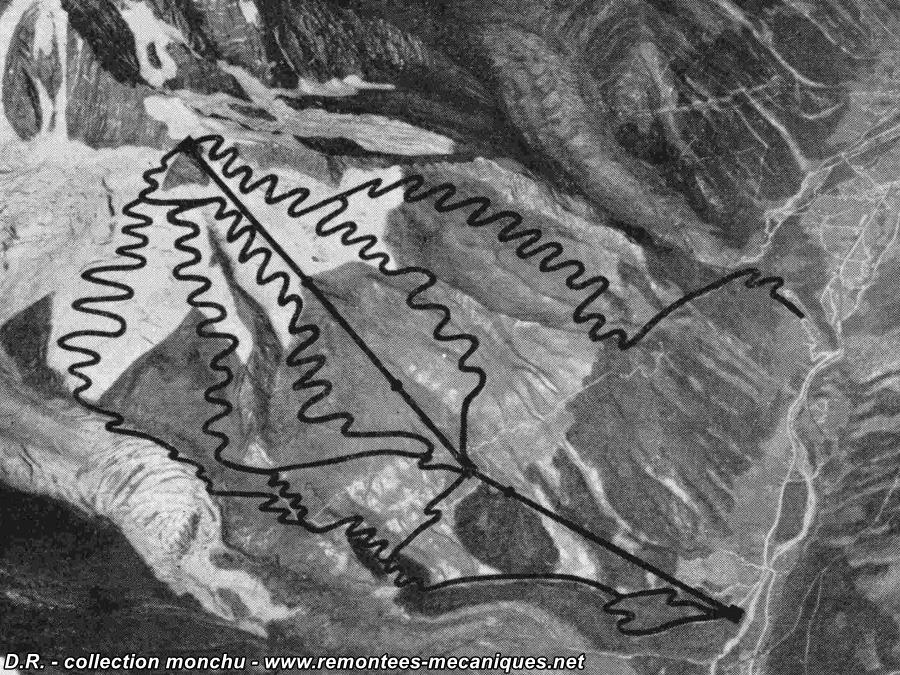

Le tracé des appareils et des pistes prévus en 1960, avec notamment une longue piste sur le glacier et la combe de la Pendant, jusqu’au Lavancher, en haut à droite :

La construction des téléphériques fut étudiée planifiée par l’Omnium Lyonnais, qui avait déjà à son actif le téléphérique des Glaciers à Chamonix ou celui d’Auron. Le constructeur retenu était Von Roll, avec son système biporteur monotracteur, une technique encore jamais mise en œuvre en France. Le montant du devis initial était de près de 5 millions de francs.

Le premier téléphérique Von Roll en France est annoncé dans la presse :

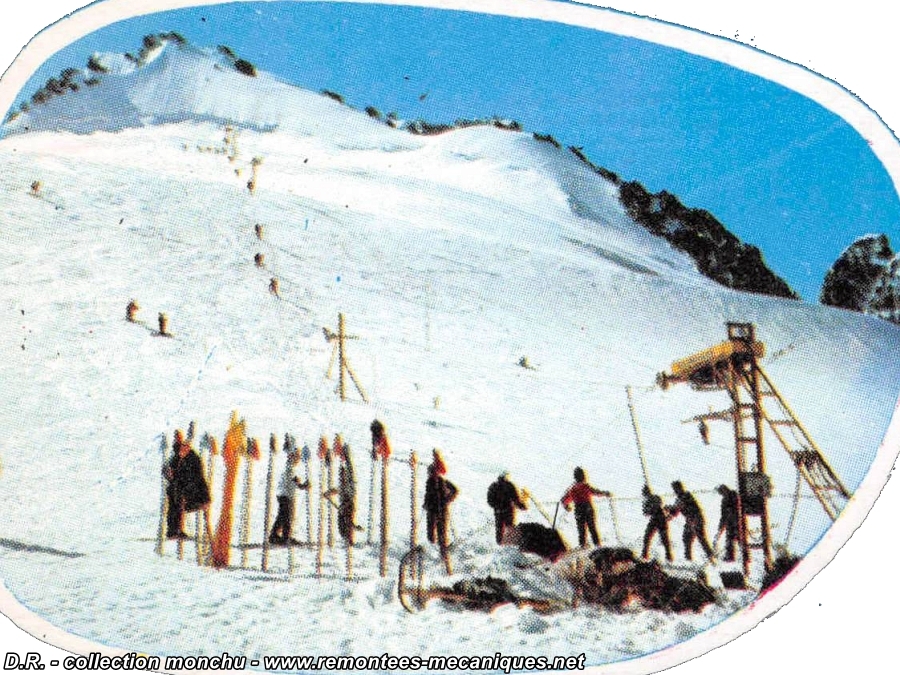

Le génie civil a été assuré par l’entreprise Catella de Chamonix, qui avait tenté en 1938 de lancer le premier projet de téléphérique. Le chantier prit énormément de retard, d’abord en raison de la difficulté à boucler le financement. Face à l’urgence des Championnats du Monde de 1962, l’Etat accorda à la SATAL un prêt de 3 millions de francs en 1960 via le Crédit National, dans le cadre du plan d’équipement de la montagne. Le chantier démarra en retard, au début de l'année 1961 pour le premier tronçon et en juillet 1961 pour le second. Le délai était malheureusement trop court pour mettre l'appareil en service à temps pour les championnats du monde. Pour cet événement majeur, Chamonix aurait aimé présenter au monde entier un visage moderne, avec le tunnel du Mont-Blanc achevé, le téléphérique des Grands Montets ouvert au public, et le téléphérique de Bellevue rénové. Hélas aucun de ces projets ne sera terminé en mars 1962. Malgré l'absence de remontées mécaniques, les organisateurs espéraient toujours faire courir la descente dames à Lognan, où la piste de descente avait été sommairement terrassée et équipée des liaisons téléphoniques pour le chronométrage. Malheureusement le manque de neige les contraignit à reporter l'épreuve à Bellevue quelques jours avant la course.

Le tracé prévu de la descente dames à gauche, et de la descente de réserve hommes au centre :

Le chantier se poursuivit tout au long de l’année 1962, avec pour objectif la mise en service du premier tronçon pour Noël 1962 et du second tronçon un an plus tard. Au début du mois de novembre 1962, les bennes du premier tronçon furent mises en ligne, et les essais purent commencer. Il ne restait plus qu’à réceptionner l’appareil avec les services des Ponts et Chaussées. Hélas une violente tempête fit chuter une grue de 25 mètres sur le téléphérique de service quelques jours avant Noël, alors que les derniers essais étaient en cours. L’alimentation électrique de Lognan dut être coupée, ce qui décala la mise en service du téléphérique après Noël 1962.

Le premier tronçon était à l’époque équipé de 2 cabines de 50 + 1 places, construites dans l’usine de la Schweizerische Industrie Gesellschaft (SIG) à Neuhausen (Suisse), le cabinier historique de Von Roll. A la vitesse maximale de 12 m/s comme aujourd’hui, le trajet durait déjà environ 3 minutes 15 s. Le débit théorique était annoncé à 750 personnes/heure, mais il était plutôt proche de 720 personnes/heure.

La cabine n°1 dans son état d’origine au départ d’Argentière :

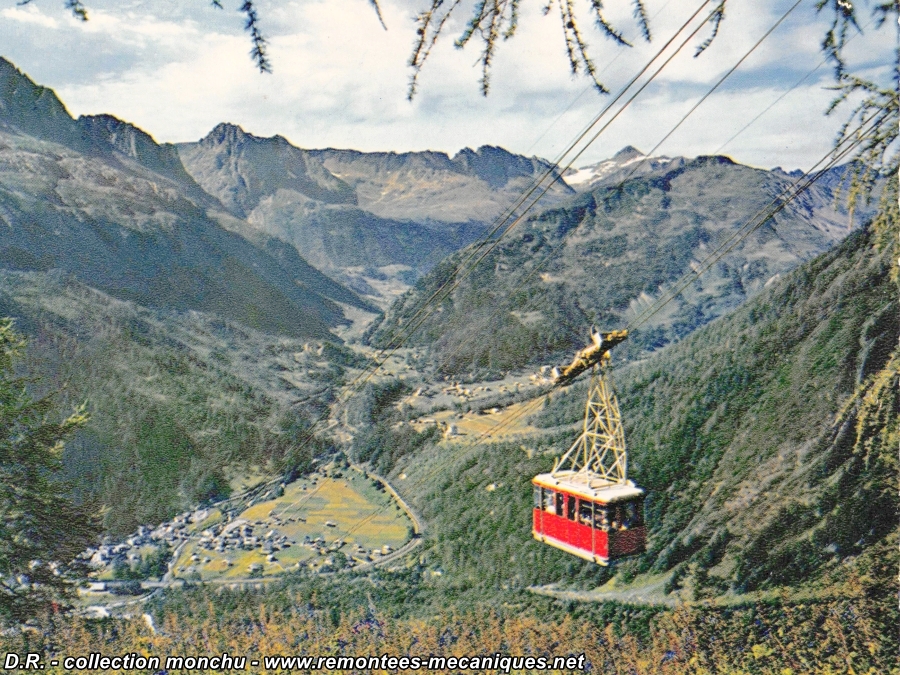

La cabine 2 dans la grande portée :

Après le P1 :

Après le P2 :

Les travaux de construction du second tronçon se sont poursuivis tout au long de l’année 1963. La mise en service eut lieu le 24 décembre 1963, avec près de 2 ans de retard sur le calendrier initial. Malheureusement, en raison d’un enneigement très insuffisant, l’accès fut réservé au début aux piétons et aux skieurs ayant engagé un moniteur.

Le second tronçon était à l’époque équipé de 2 cabines SIG de 50 + 1 places identiques à celles du premier tronçon. La vitesse maximale était légèrement plus faible, à 11 m/s. Le trajet durait environ 4 minutes 45 s. Le débit théorique était annoncé à 500 personnes/heure, mais il était plus proche de 425 personnes/heure. Les deux tronçons étaient aussi équipés de nacelles de secours pour 10 personnes, qui pouvaient être mises en ligne en cas d’évacuation et entraînées par un câble tracteur auxiliaire. Enfin les deux appareils bénéficiaient d’un système de commande assez avancé, laissant le choix entre une conduite manuelle ou automatisée, depuis le local opérateur ou les cabines. Un pupitre permettait aussi à un opérateur unique de conduire les deux tronçons dans certaines conditions.

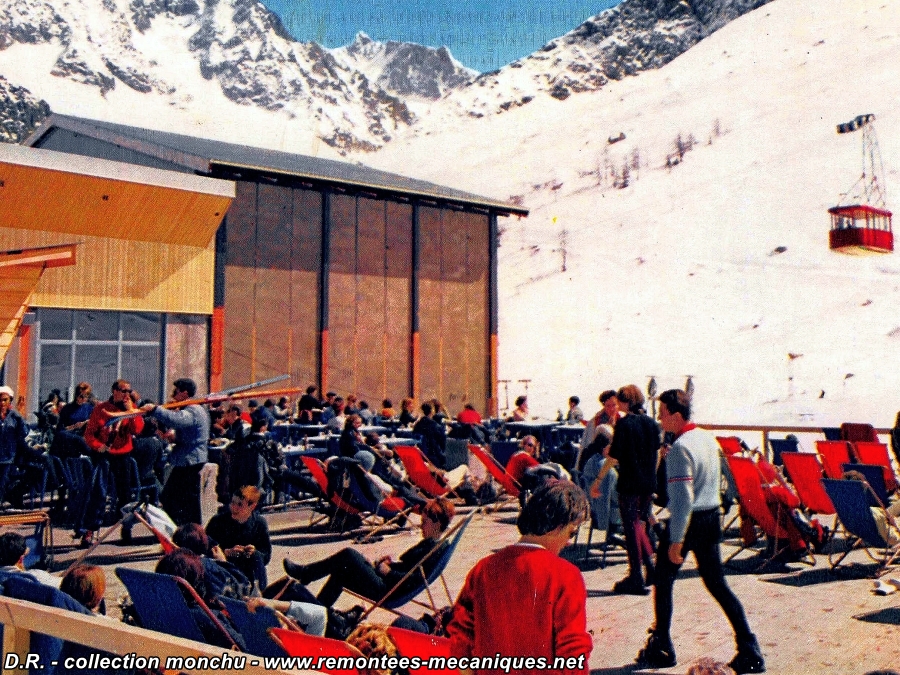

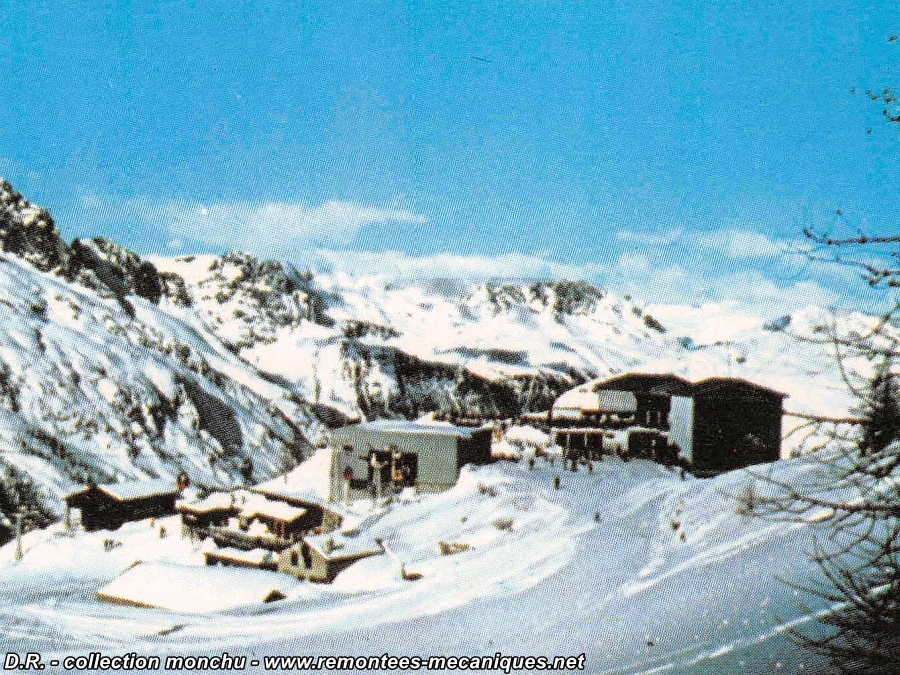

La gare de départ du second tronçon et la terrasse de Lognan :

Le début de la ligne, avec l’arrivée du téléphérique de service du premier tronçon :

La cabine n°4 d’origine :

En été, la longue portée entre le pylône 4 et l’arrivée, au-dessus du glacier de Lognan :

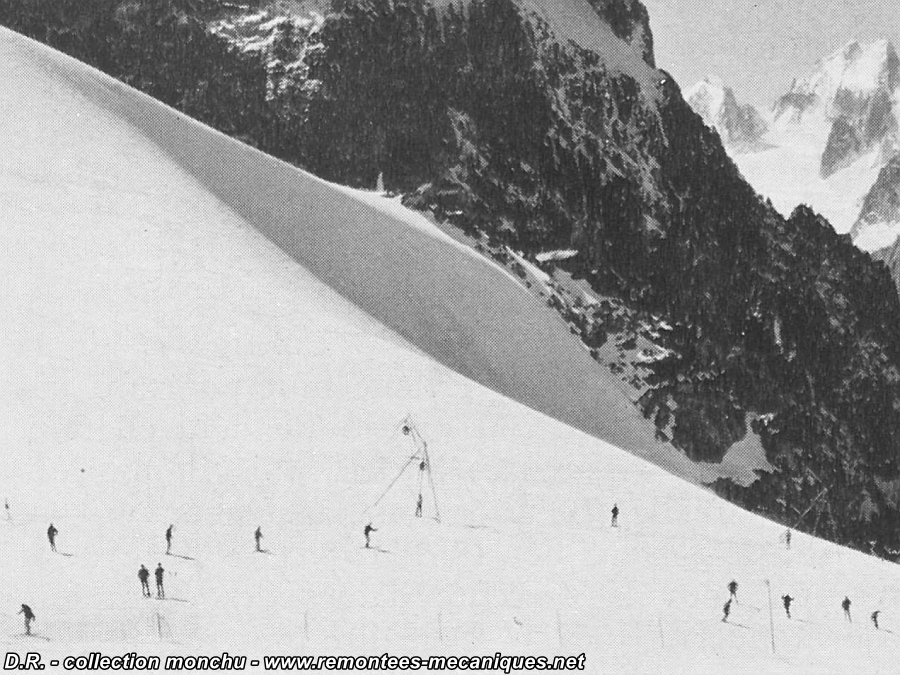

Les deux tronçons de téléphérique étaient accompagnés par deux téléskis sur le plateau de Lognan. Le long du second tronçon, le téléski de la Croix de Lognan, construit par Montaz-Mautino, permettait de gagner environ 300 mètres de dénivelé, et desservait les pentes de la Herse et la piste homologuée de descente vers Argentière. Sur le plateau, le petit téléski déplaçable des Chavannes desservait une piste d’exercice.

En rouge, les deux tronçons de téléphériques, avec le téléski de la Croix de Lognan à gauche et le téléski des Chavannes à droite. En noir les tracés des premières pistes :

Le départ du téléski de la Croix de Lognan :

La ligne remontant jusqu’en amont du pylône 3 :

Le départ du téléski des Chavannes :

La ligne déplaçable :

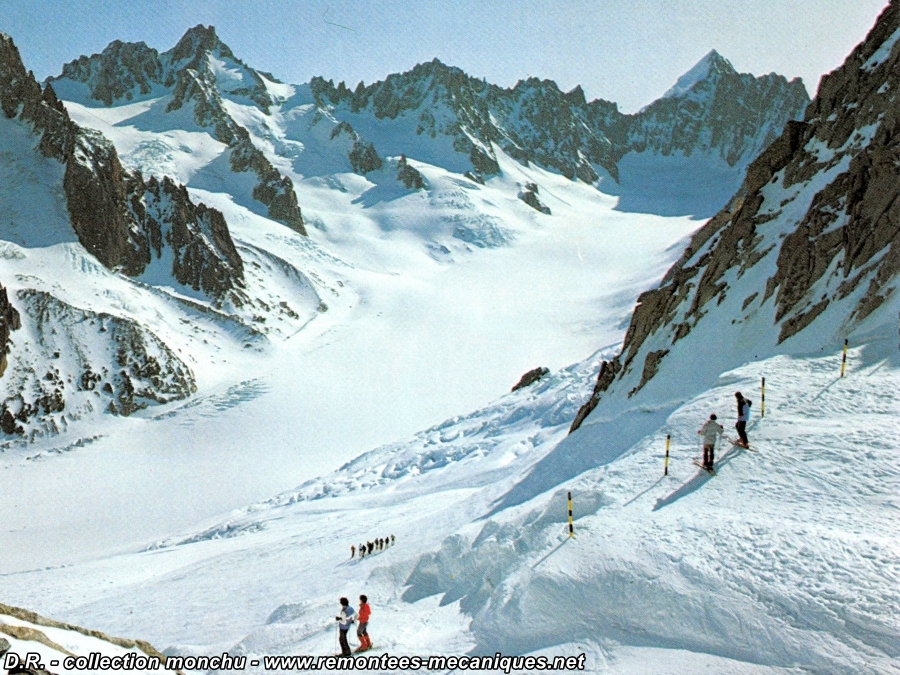

A partir de l’été 1964, un petit domaine de ski d’été fut exploité au sommet du second tronçon, de mi-juin à fin juillet. Un premier téléski à pinces fixes Duport était installé sur les flancs de la petite Verte, sur une longueur de 250 mètres environ et un dénivelé de 110 mètres environ. Le second appareil était implanté sur le versant ouest du col des Grands Montets, sur une longueur de 610 mètres environ et un dénivelé de 200 mètres environ. Il s’agissait du téléski des Chavannes, déplacé l’été sur le glacier de la Pendant. Enfin, lorsque l’enneigement le permettait, les clients pouvaient descendre jusqu’à Lognan.

Le tracé du téléski de la Petite Verte :

L’ensemble de la ligne :

La motrice Duport :

Le téléski des Chavannes déplacé en été sur le glacier de la Pendant :

Les premières années d’exploitation des Grands Montets ont été catastrophiques. La saison 1963/64 était un des premiers « hivers sans neige », avec une faible fréquentation. Mais les saisons suivantes n’ont pas amené la fréquentation escomptée. Le public semblait préférer les pistes du Brévent, de la Flégère ou du Tour, plus ensoleillées et plus faciles. L’exploitant engagea alors le guide chamoniard Lionel Terray comme directeur sportif, pour superviser le tracé et l’entretien des pistes et organiser des manifestations sportives destinées à faire connaître le nouveau domaine. Par ailleurs, les études géologiques étaient passées à côté de l’existence de schistes instables, et d’une cavité de 60 m³, à l’endroit où avait été implanté le pylône 4 de 83 mètres de haut. L’affaissement du terrain provoqua un déplacement de 1,2 m du pylône en direction de la vallée, au cours de la saison 1963/64. La structure fut consolidée et mise sous surveillance.

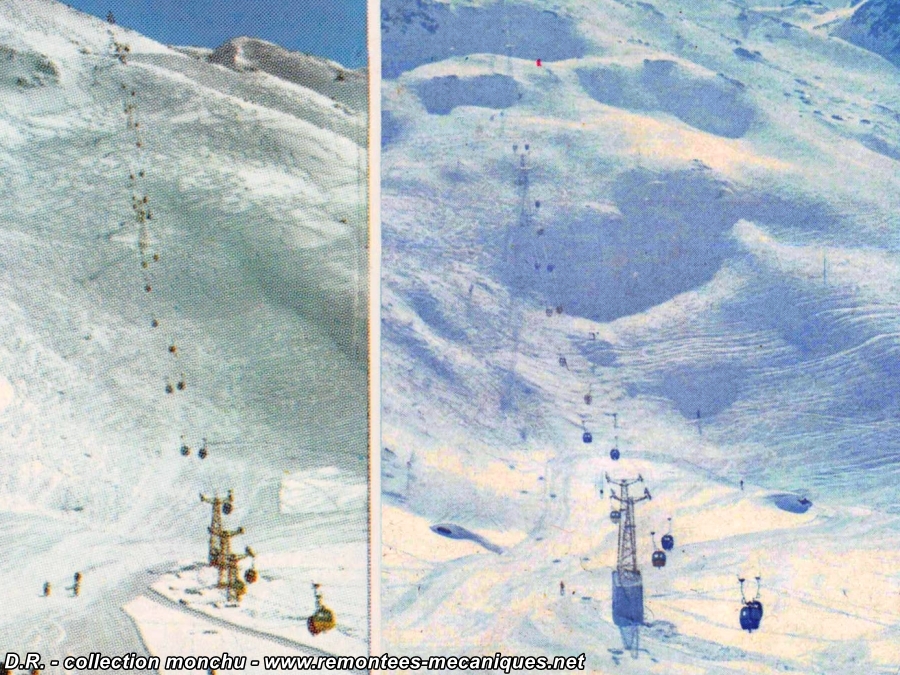

Les finances de l’exploitant avaient déjà été mises à mal par les aléas du chantier des téléphériques, dont le coût total atteignit 10 millions de nouveaux francs, soit le double du devis initial. Les mauvais chiffres de fréquentation ont conduit à clôturer la saison 1967 sur un déficit de 5 millions de francs, soit la moitié du coût des téléphériques. La pérennité du domaine était clairement menacée. En 1968, la SATAL mit en service la télécabine de la Pendant (Bochard) qui devait permettre d’améliorer la fréquentation. Mais l’appareil dut être réparé dès la première saison après une avalanche, avec la reconstruction d’un imposant massif de ligne et le changement du câble.

La télécabine de la Pendant, à gauche lors de l’ouverture et à droite après l’avalanche :

La ligne d’origine à gauche avec les pylônes triples 3, 4 et 5, devenus pylônes doubles à droite après reconstruction en 1969 sur un massif paravalanche :

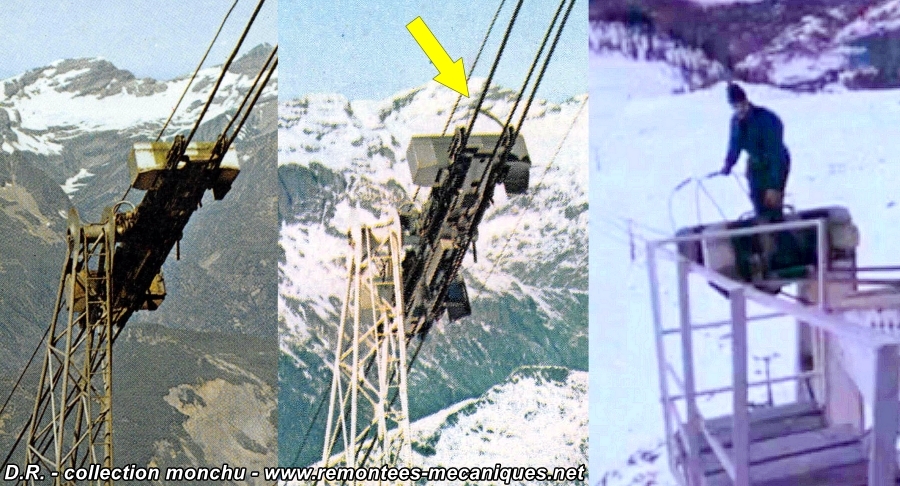

Le choix de la technologie Von Roll biporteur monotracteur avec câble de secours, une nouveauté pour la France, s’avéra mal adapté à l’environnement de la haute montagne. En particulier, le calcul de ligne de l’Omnium Lyonnais avait conduit à construire un pylône de 83 mètres de haut pour permettre le survol du glacier de Lognan. Les conditions météo au sommet de ce pylône très exposé au vent ont conduit à de fréquents enroulements du câble de secours avec les deux porteurs, ces 3 câbles étant situés chez Von Roll à la même hauteur au passage des pylônes. Le second tronçon restait à plusieurs reprises fermé pendant plusieurs jours, ce qui contraignait parfois l’exploitant à évacuer le personnel assurant la garde de nuit au sommet de l’installation.

Le plus grave incident eut lieu en novembre 1969. Sous l’effet du givre, un manchon de glace se forma autour du câble de secours, que le vent rabattit sur les porteurs de la voie 3, côté Rachasses. Le frottement endommagea la couche extérieure de fils Z sur 50 cm de long et plusieurs millimètres d’épaisseur, avant qu’une rafale n’éjecte les porteurs des sabots du pylône 4. Deux porteurs neufs ont dû être fabriqués en urgence pour remplacer les deux câbles gravement endommagés. Le second tronçon du téléphérique est resté à l’arrêt toute la saison d’hiver 1969/70, plombant les comptes de l’exploitant de près d’un demi-million de francs.

L’exploitation reprit en juillet 1970 avec une nouvelle mesure de sécurité pour éviter toute nouvelle chute des câbles du pylône 4. Chaque jour en fin d’exploitation, un agent vient placer des brides métalliques sur les sabots supportant les porteurs, afin que les câbles restent dans les gorges même en cas de tempête. Pour accéder au P4, l’agent prend place sur le chariot. Comme aucune plate-forme n’avait été prévue à l’origine sur le chariot ou la suspente, deux garde-corps sommaires ont été aménagés sur les freins de chariot.

A gauche, le chariot d’origine. Au centre, le chariot modifié avec le garde-corps sous la flèche. A droite, l’agent approchant du 4e pylône :

Le chariot du premier tronçon après modification :

Le garde-corps dépassant du frein de chariot :

Après le P2 :

Juste avant l’arrivée du premier tronçon :

Départ du second tronçon :

La cabine 4 avant l’arrivée :

La cabine 3 :

Le chariot modifié :

Les garde-corps en enfilade :

Sur la piste des pylônes :

Dix ans après la mise en service, les téléphériques subirent une première rénovation majeure en 1973, avec le remplacement des suspentes des deux tronçons et le changement des cabines du premier tronçon. Entre Argentière et Lognan, 2 cabines Nova du cabinier suisse CWA ont été installées. Plus spacieuses que les précédentes, elles sont restées limitées à 50 skieurs avec équipement en hiver, comme précédemment, mais leur capacité a été augmentée à 60 personnes en été. Sur le second tronçon, le système d’évacuation a été modifié pour que le câble auxiliaire ne puisse plus s’enrouler autour des porteurs. Les nacelles de secours ne sont plus raccordées à un câble en boucle épissurée, mais uniquement à un brin de câble tracteur relié à un treuil tambour en amont. De cette manière, le câble auxiliaire n’est plus présent en permanence le long de la ligne.

La gare aval du premier tronçon avec les nouvelles cabines :

L’ensemble de la ligne :

Au départ :

La ligne en hiver :

A l’arrivée à Lognan :

La nouvelle cabine Nova du premier tronçon :

La nouvelle suspente :

Le second tronçon rénové :

La nouvelle suspente sur le second tronçon :

Le bas du second tronçon :

La ligne en enfilade, sans le câble auxiliaire :

La même vue quelques années plus tard, avec le nouveau logo des Grands Montets sur la benne :

Au pylône 3 :

Entre le pylône 4 et l’arrivée, au-dessus du glacier de Lognan :

La cabine SIG d’origine et la nouvelle suspente :

Dans les années 1980, avec les logos sur la cabine :

La cabine comme emblème publicitaire :

Le domaine skiable continua sa modernisation avec 2 télésièges Doppelmayr, importés par Transtélé : le télésiège des Marmottons en 1973 en remplacement le téléski du Tabé sur un tracé différent, et le télésiège de la Herse en 1974 en remplacement du téléski de la Croix de Lognan sur un tracé plus long.

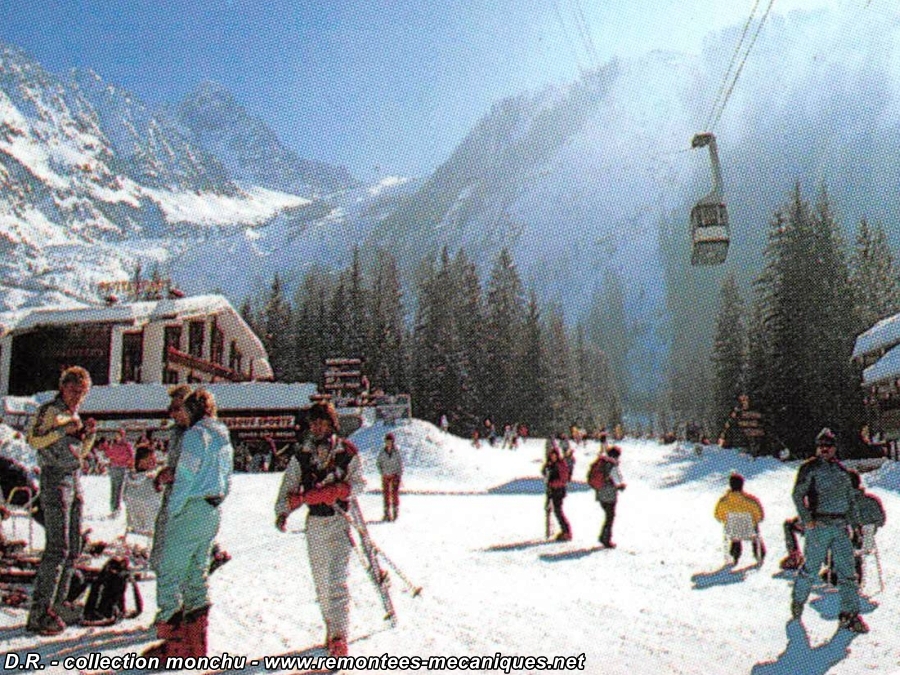

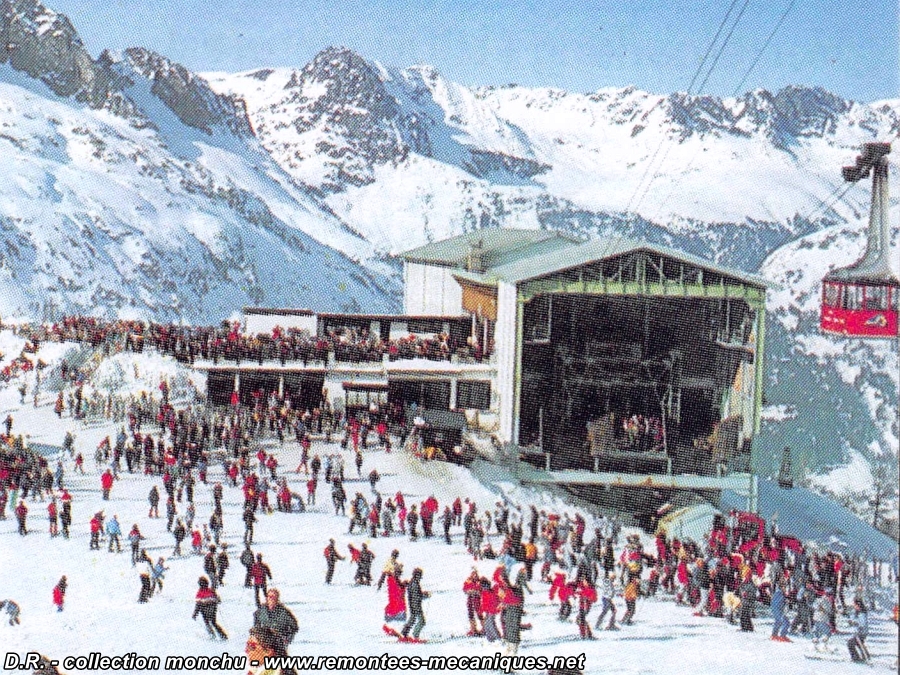

Le plateau de Lognan après 1974, avec à gauche les gares des téléphériques, et à droite les gares de départ du télésiège de la Herse, de la télécabine de la Pendant et du télésiège des Marmottons :

De gauche à droite, le télésiège des Marmottons, la télécabine de la Pendant et le téléphérique des Grands Montets :

La télécabine de la Pendant à gauche et le télésiège des Marmottons à droite :

Le départ du télésiège de la Herse :

Le tracé, avec les pylônes en cours de peinture :

La ligne d’origine :

La ligne après installation des potences de decâblage :

Le téléski du Pré de Lognan :

Ainsi rénové, le domaine des Grands Montets aborda une nouvelle décennie marquée par une forte fréquentation et une notoriété croissante, à l’image du derby des Grands Montets lancé en 1976. La station acquit une réputation de royaume de la poudreuse à une époque où les autres domaines chamoniards saturaient.

La gare intermédiaire et la terrasse de Lognan dans les années 80 :

Le départ des pistes pas encore élargi :

Le point noir des Grands Montets restait le premier tronçon du téléphérique. Son débit était limité à 720 personnes par heure et il était le seul ascenseur pour les 3000 clients quotidiens du domaine. Pendant les vacances scolaires, au début des années 80, l’attente pouvait atteindre 4 heures pour le premier tronçon et 1 heure pour le second. Un système de réservation de bennes fut mis en place, parfois de la veille pour le lendemain.

Pour répondre à la saturation, un projet de doublement du premier tronçon fut élaboré dès 1976. Il fut transformé en un projet plus complet d’extension du domaine skiable pour un montant de 40 millions de francs, prévoyant initialement :

- pour fin 1981, le remplacement de la télécabine de la Pendant par un télésiège triplace débrayable et la construction du télésiège triplace de Retour Pendant, de manière à étendre le domaine skiable dans la combe de la Pendant,

- pour fin 1982, de doubler le premier tronçon du téléphérique par un télésiège triplace jusqu’à Plan Joran, puis 2 autres télésièges triplaces desservant de nouvelles pistes bleues et rouges ainsi qu’une remontée pour débutants entre Lognan et le retour Pendant.

L’objectif était de faire passer la capacité du domaine de 2900 à 6000 personnes par heure.

Le projet situé en site classé s’est heurté à de nombreux obstacles administratifs et judiciaires. En 1981, la commune de Chamonix souhaitait accélérer le remplacement de la télécabine de la Pendant, jugé prioritaire, sans attendre que toutes les autorisations administratives soient délivrées pour les nouveaux appareils. Avec la garantie financière de la commune, la SATAL passa commande d'une partie des nouveaux télésièges en 1982. La rénovation de la télécabine de Bochard a pu être réalisée sans encombre mais le chantier des nouveaux télésièges, qui avait commencé en juin 1982, fut suspendu en septembre par le tribunal administratif. Après un long parcours judiciaire, les travaux purent reprendre après un jugement favorable du Conseil d’Etat en novembre 1985. Les télésièges de Plan Joran, de Plan Roujon et du Retour Pendant furent mis en service en 1986. Le projet de doublement du premier tronçon aura mis 10 ans à se réaliser.

Le plateau de Lognan après 1982, avec la nouvelle télécabine de Bochard :

Il restait encore à rénover le second tronçon du téléphérique, dont le débit était resté limité à 425 personnes par heure. L’objectif était d’augmenter ce débit à 700 personnes par heure en jouant sur deux facteurs : diminuer le temps de trajet et augmenter la capacité des cabines. La rénovation pilotée par DCSA a commencé au printemps 1989, avec le remplacement du moteur, de l’appareillage électrique et des commandes. La vitesse maximale a été portée de 11 à 12 m/s, tandis que le nouvel automate a permis de gérer des rampes d’accélération et de décélération plus rapides. Puis en 1990, de nouvelles cabines en matériaux composites ont été installées. Enfin en 1991, les suspentes ont été remplacées par un modèle plus léger, en tissu imprégné de carbone. Au total, le poids de l’ensemble suspente et cabine a été fortement allégé, passant de 2 tonnes à 1,2 tonne, ce qui a permis d’augmenter la capacité de 50 à 60 personnes. Un système de lests pouvait être installé sous la cabine en cas de vent, et dans ce cas la capacité restait limitée à 50 personnes comme sur l’ancienne cabine. Le maître d’œuvre espérait pouvoir augmenter la capacité à 70 personnes et le débit à 700 personnes par heure, mais seules 60 personnes ont été autorisées. Le débit est donc resté limité à 600 personnes par heure lorsque les lests n’étaient pas installés.

Pendant la saison 1990/91, les nouvelles cabines composite sont installées, mais les suspentes d’origine sont encore en place :

A partir de 1991, les nouvelles suspentes sont installées. Sous la cabine, les 4 points de fixation des lests :

La nouvelle suspente avec le chariot d’origine :

La rénovation du second tronçon a coûté près de 10 millions de francs. Elle a été suivie par la rénovation du bâtiment et du restaurant de Lognan, et par le remplacement de la télécabine de Bochard en 1996. Cette vague d’investissements à nécessité le soutien financier de l’État grâce à l’intervention de la Compagnie des Alpes, entrée au capital de la SATAL en 1989 à hauteur de 14 %, avant d’en acquérir la majorité en 1991.

Les deux tronçons de téléphériques ont encore subi de nombreuses modifications, comme le retour aux anciennes suspentes métalliques sur le second tronçon en 2005, la rénovation de l’entraînement, de l’architecture électrique et de la commande du premier tronçon en 2006, le remplacement des cabines en composite du second tronçon par des cabines Sigma en 2009, la rénovation de l’architecture électrique du second tronçon en 2011 et le remplacement des cabines métalliques du premier tronçon par des cabines Gangloff en 2014.

A partir de 2005, les anciennes suspentes repeintes en noir sont réinstallées :

Le fonctionnement des téléphériques s’est achevé le 11 septembre 2018 sur un incident de chantier, comme à l’ouverture en décembre 1962. Alors qu’un prestataire effectuait des travaux d’étanchéité en gare intermédiaire, un violent incendie s’est déclenché sous la toiture et a rendu les deux appareils définitivement hors d’usage.

Aide

Aide